Geschichten schreiben sich selbst.

So ungefähr hat es Judith Hermann gesagt. Man fängt an, überwindet seinen inneren Schweinehund, verfolgt eine Intuition und lässt sich von den Einfällen leiten. Oft korrigiert man, weil es noch nicht klingt. Weil das Geschriebene noch nicht im Takt der eigenen Stimme spricht.

Aber sie lässt sich enthüllen, die Geschichte: Als Geschichte, die geschrieben werden will.

Es ist ein schöner Gedanke und einer der motiviert; der Mut macht sich hinzusetzen und anzufangen.

Aber er stimmt nicht. Zumindest nicht ganz…

Schreiben, bzw. das Schreiben, das ich hier verstehe, scheint mir nur unter einer Voraussetzung zu funktionieren: Nämlich im frei Sein. Frei von Annahmen und Erwartungen, frei von äußerlichen Bedingungen, die einen davon abhalten, die eigenen Bezüge zu finden, den eigenen Rhythmus zu halten.

Frei von Scham.

Kreativ sein zu dürfen…

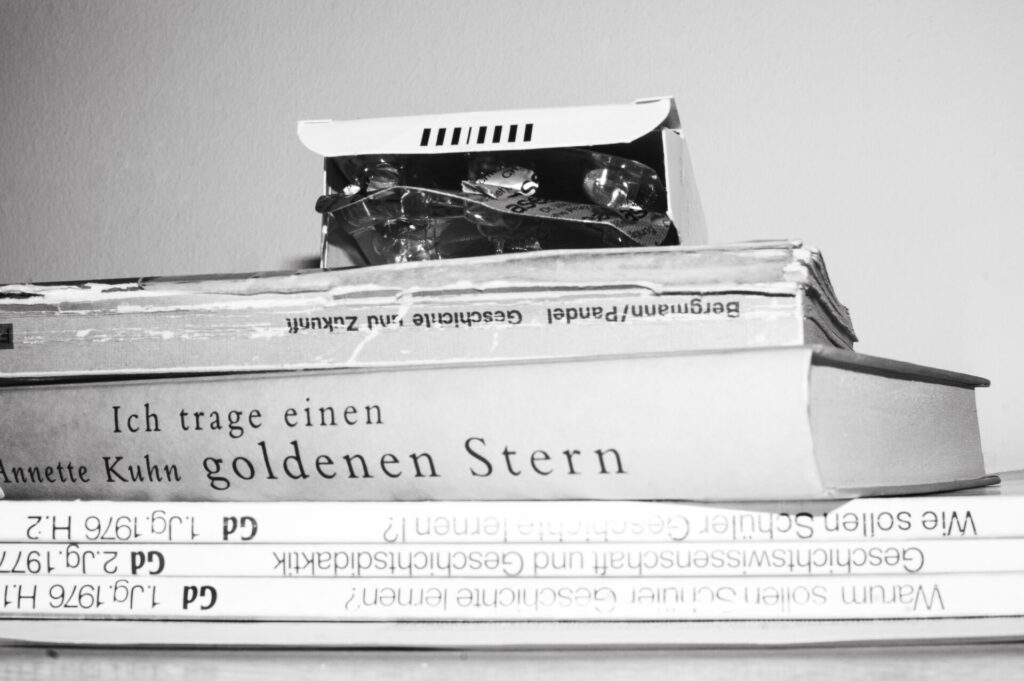

Wissenschaftlich zu schreiben ist etwas vollkommen anderes: Regeln. Wissen und Belege. Vorgelegte Takte und Rhythmen. Als müsste man seine eigene Melodie im Gefülle von tausend hallenden Trompeten am Leben erhalten; im dröhnenden Schall der politischen Vorschriftsdurchsagen die Stellung wahren.

Ein Erwägungsspiel, das an der eigenen Wertigkeit knabbert.

Das Feld der Wahrheitsgläubigen, Selbstgefälligen, Anerkennungssüchtigen, gezeichnet von ihrer Praxis des Zerquetschens:

Als würden sie mit einem die freien Lücken mästen; trotz platzender Enge, nochmal kräftig mit dem Zeigefinger nachbohren, um die bröckligen Schraubenhöhlen vollzustopfen. Damit man ja gut sitzt. Ja ganz reinpasst. Ehrenvoll die schwarzen Löcher ihrer Wissensschaffungen füllt.

„Was willst Du mehr?“

Ich übertreibe. Natürlich übertreibe ich.

Gefühle an ihre Grenzen zu bringen, erleichtert mich.

Der Frust liegt bei mir.

Ich habe es noch nicht geschafft:

Es hallen zu viele Trompeten und ich scheine noch nicht stehen zu können.

14/02/2024